お盆休み真っ只中です。

毎年決まって、新幹線の乗車率120%とか高速道路が数十キロ渋滞とか、テレビでやってますね。

我が家は関係なし。夫は今週ずーっと仕事です。(がんばれー(^o^)/)

お墓参りに行く

昨日は、夫の帰宅後にお墓参りに行ってきました。

夕方まで雨だったので心配でしたが、出かける頃には晴れて気温も低くて助かりました。

毎年お参りの時は風が吹いていて、ろうそくの火が消えるので、お線香を炊くのに苦労していましたが、珍しく今年は風がなくスムーズにお参りができました。

13・14日はお寺も混むだろうと、昨日行ったのも良かったですね。

しかもほとんど日が暮れている時間だったので、数組の家族しかいなくてすいていました。

ところで「お盆」っていったい何なんでしょう?

テレビを見ていたら解説してくれていました。

お盆の由来って?

ご先祖様や故人様を自宅にお迎えして供養し、家族とともに過ごすという風習ですよね。

そこまでは私もわかっていましたが、詳しくは知りませんでした。

「お盆」の語源は中国から伝わった「盂蘭盆会(うらぼんえ)」だそうです。

日本で初めてお盆の行事をしたのは推古天皇で、「斎会(さいえ)」を開いたのが始まりと言われています。

当時は上流階級の行事でしたが、江戸時代になってロウソクが安価になったことで、一般庶民にも浸透していったそうです。

一般的には8月13日から16日ですが、沖縄では9月上旬なんですね。

テレビで見たことがありますが、ご先祖様のお墓の前に親族が集まって、ピクニックのような宴会のような?ことをするんだそうです。

(沖縄の方、表現が間違っていたらごめんなさい)

お盆の過ごし方

私が小学生の頃は、毎年親戚が集まっていとこ達と遊ぶ、ただの楽しい夏休み行事でした(笑)

母方の家は、仏壇がある家ではなかったので。

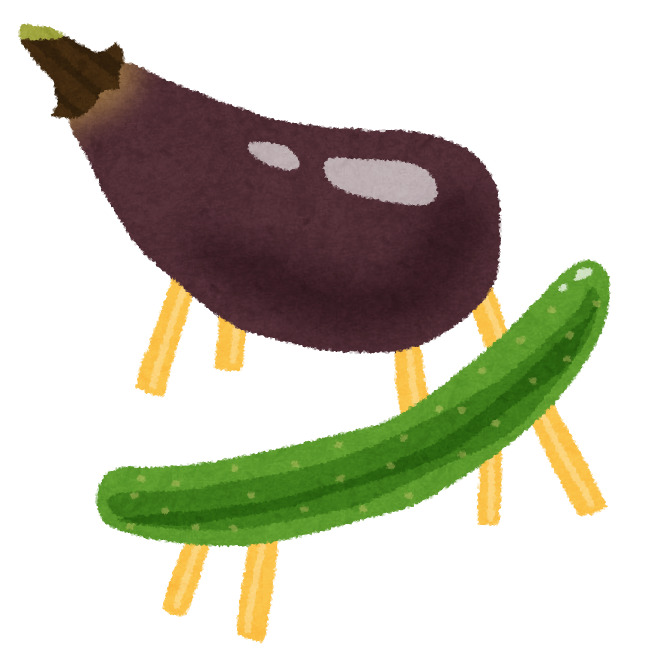

父方の家では、祖父の新盆の時だけ(おぼろげな記憶)親戚の家の玄関先でナスやキュウリの人形を作り、迎え火をたいた覚えはあります。

「この煙がご先祖様が帰ってくる目印になるんだよ」とかなんとか教わったと思います。

あのナスとキュウリは、「精霊馬/精霊牛」というご先祖様の乗り物だったんですね。

大人になってからは、親戚が集まるのは親だけになりました。

いとこ達も、高校生くらいになってからは集まらなくなりましたし。

そして、結婚後のたまちょび家は「お盆」行事をしたことがありません。

ずーっと夫が不規則なシフト勤務なので、お盆休みが無いからなのですね。

風習なのでお墓参りには行きます。

日本の伝統が忘れられて寂しいと思うか、面倒くさくなくて気楽と思うか?

嫁の立場から本音を言うと、夫一族の集まる場に行くことがないので・・・まあ、ね?(笑)

私の親戚には数年に一度でも会っておきたいなとは思います。

おじおばも、もういい年になっているのでね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44c8ea9f.badff49e.44c8eaa0.5bb973c3/?me_id=1280285&item_id=10000084&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnet-makino%2Fcabinet%2Fproduct_image%2F5510_thumbnail.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40484e6b.7926df19.40484e6c.50a20475/?me_id=1323027&item_id=10000213&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcascata%2Fcabinet%2F05066659%2F05066661%2Fimgrc0072657881.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/404860cb.7c29666b.404860cc.cd6b30f9/?me_id=1261122&item_id=11281928&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F502%2F405502.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40485999.74c60aef.4048599a.30f0bb66/?me_id=1345661&item_id=10254759&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyo-sake%2Fcabinet%2F01%2F16%2F880015x01a880018x01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/483087de.3b719c97.483087df.5fc014d2/?me_id=1222208&item_id=10185403&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flivingut%2Fcabinet%2Fmaker_jej7%2Funi416801.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/50590725.c115dc34.50590726.7e3ead81/?me_id=1209747&item_id=10001789&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffkikaku%2Fcabinet%2F03574889%2F05592893%2Fimgrc0103946198.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)